|

在阆中古城双栅子街25号内,是一排老旧的房屋,斑驳的墙面上爬满了藤蔓,因为是冬季,藤蔓的叶子全部枯萎凋零,在这一片孤寂和沧桑的房屋里,无数爷爷、奶奶辈的阆中人曾奉献青春和热血,这片残存的厂房就阆中丝绸厂的旧址,如今阆中的80、90后大多不知道这一段历史。 周末,当我又一次走进古城来到阆中丝绸厂旧址时,思绪万千,再一次踩着满地落叶,走进曾经喧嚣的厂房,偌大的车间空空荡荡,地上布满了缫丝机撤走后留下的坑洞,墙面一侧几排曾经放置衣物的小木柜破烂不堪,但却见证了曾经的辉煌。车间的墙上还悬挂着上世纪七八十年代的标语,几处窗台上,榕树寄生的根须已经长成大树,树身和根系已经和墙融为一体,更显苍凉与萧条。鼎盛时期,阆中丝绸厂有5000余名员工,还有来自上海的知青在阆中丝绸厂工作。八十年代的阆中丝绸厂,高大的砖瓦建筑,高额的工资,工人时尚的穿着,为阆中赢得了“小上海”的美誉,曾是引领千年古城人生活的风向标。今天,让我们一起拨开历史的尘埃,从残垣断壁的厂房去回顾当年阆中丝绸厂的辉煌。

阆中丝绸历史久负盛名,据《华阳志》记载,夏周时期,阆中丝绸已成为献周王朝的贡品。阆中丝厂最早建于民国27年,四川省丝业股份有限公司在阆中设办事处。

新中国成立后,阆中蚕桑丝绸发展迅速。先后建立大型丝绸企业6家,生产绸、缎、绫、罗、绉、纱以及乔其、丝绒等织花、印花、刺绣真丝面料及丝毯,花色品种1000多个,创省级以上优秀产品30余个,占四川丝绸总产值三分之一强。桑蚕丝绸实物质量1983年已名列全国第一。出口产品54个,销往美国、日本、加拿大、苏联、西欧、瑞士、西德、非洲、东南亚等40多个国家和地区。

上世纪80年代中期,阆中丝绸厂迎来全盛时期,全厂占地面积92617平方米,厂房建筑面积121789平方米,有生产车间12个(缫丝5个,丝织4个),主要设备有煮茧机5台,立缫机28台(11120绪),复摇机520窗,丝织机528台,动力机械总能力1951千瓦,拥有固定资产(原值)2047.8万元,全厂有职工4622人,当年产丝48.8万公斤,产值3210万元(含绸的产值);创汇810万美元,实现利税681.4万元。

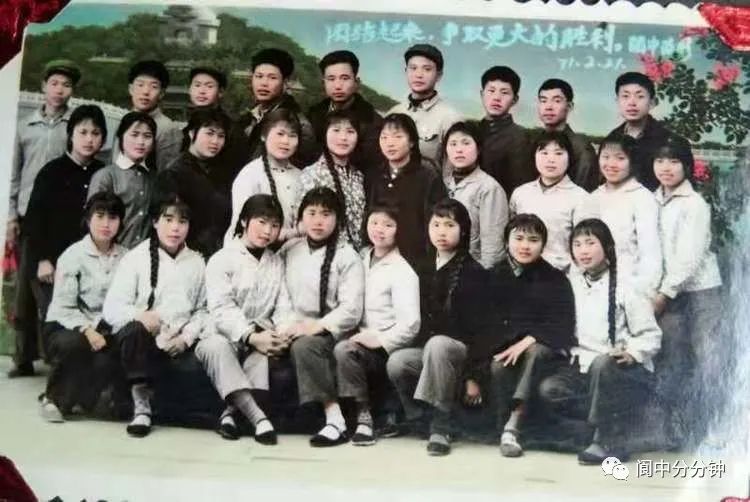

1959~1985年全厂制丝产品获中央、省、地政府及有关部门的奖励30多次,获设备管理、质量管理、劳动竞赛、工业普查、“三无”企业、教育卫生、民兵活动、计划生育等方面的奖励20多次。1987年,阆中丝绸厂被四川省人民政府授予“省级先进企业” 。阆中丝绸厂、阆中绸厂作为当时全省丝绸大型企业可谓无比辉煌,当年的辉煌让无数人仰慕,是阆中人渴望进入的好单位、铁饭碗。

随着时代的发展,丝产品过剩等原因,原来风生水起的丝绸厂逐渐没落,关闭或搬迁,资产被拍卖,如今,我们已经看不到当年辉煌的场景,原来的高大的办公楼和宽敞的车间已经荒废,长满了藤蔓,失去往日繁华的厂房和车间仍然矗立在古城中,见证着城市的发展,牵扯着阆中人无尽的感概。 |  |手机版|小黑屋|大阆中

( 蜀ICP备2020031798号 )

|手机版|小黑屋|大阆中

( 蜀ICP备2020031798号 )