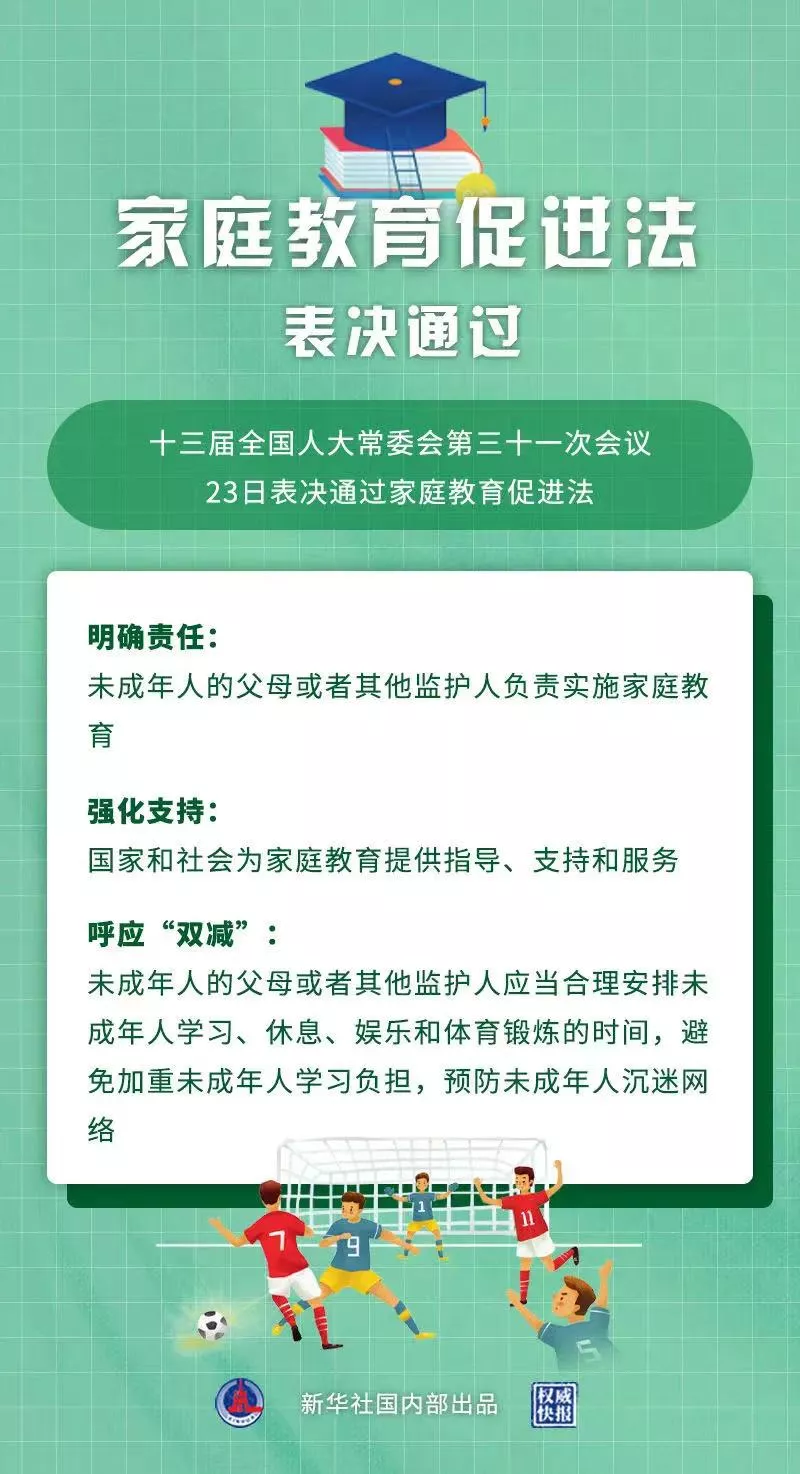

此次《家庭教育促进法》的表决通过,再次证明:“双减”之下,家庭教育的重要性不能减,家长的教育责任不能减。

深度参与立法起草的专家、中国政法大学副教授苑宁宁认为,“首要目的是让父母意识到自己是家庭教育的第一责任人。父母没有这个意识, 政府、 社会供给服务都无从谈起。”

可以说,每个孩子都是家庭教育的成果,孩子的言行举止都受到家庭教育的影响,如果家庭教育出了问题,那么对孩子的伤害很大。

尤其是家庭教育的这“十把刀”,刀刀致命,父母一定要远离!

第一把刀:

放任,使孩子的人生走偏

“双减”之下,最怕的就是家长的放任,要知道,减轻孩子的学习负担不意味着减轻对孩子的教育,让教育回归学校也不意味着家长可以放任不管。

不考试不意味着不学习,不布置作业不意味着孩子可以放肆玩手机看电视。

共青团中央曾这样解读双减:

“如果认为双减之后,孩子放养、父母放飞,那就错了。最近几年,国家密集出台了一系列教育改革文件,鲜明指示了未来的人才是什么样的。

打比方说,未来不是不让射手射箭了,而是换了一个更远的靶子,更考验选手。”

教育容不得放任,该承担的教育责任,家长一定得承担起来,否则影响的是孩子的未来。

第二把刀:

缺席,使孩子的内心缺失

曾奇峰老师说:孩子在地狱,皆因父母缺席。

孩子需要和父母有长期、持续的亲密接触,这是孩子形成心理自制力的基础和资本。

如果在孩子年幼时没有得到这种依恋的满足,孩子就很容易产生不满足感,从而产生烦躁、敏感、神经质等性格障碍。

幼年时期没有得到足够的心理营养的孩子,长大后才会叛逆、难管。

心理学家武志红说:

“在婴幼儿时期,爱和陪伴比教育更重要,一个健康和谐而亲密的关系是一个孩子人格关系的基石,也是人格的内容。”

比起让孩子有钱花,其实父母的陪伴更重要。

第三把刀:

暴力,使孩子的性格阴霾

都说棍棒底下出孝子,但实际上,如果家长只会用暴力教育孩子,往往会毁了孩子。

美国心理学家曾对1990名孩子开展了一项长达6年的跟踪研究,发现被打得越多的孩子,行为问题比被打得少或不打的孩子要多得多。:

经常被体罚的孩子,会失去自信,没有安全感;

同时还会产生攻击性、失落感和焦虑感;

甚至是智力水平、学业水平以及注意力水平的发展上也会有所欠缺;

更严重的,会诱发孩子的极度消沉,拒绝社交,产生自杀念头。

教育离不开惩戒,但惩戒的前提是让孩子明确的知道自己被爱。

在暴力中长大的孩子收获的只是暴力,在文明和爱中长大的孩子才能收获文明和爱!

第四把刀:

溺爱,使孩子的能力丧失

前段时间在家长圈看到一则新闻:

一位二年级学生家长,得知儿子在学校被安排值日,立马发信息给老师制止。

表示儿子是家里唯一的“宝贝男孩”,没做过家务,如果学校有需要,她和老公可以代劳。

这样的看似奇葩的事情其实不是个例,甚至有家长雇人帮孩子在学校打扫卫生。

这样的行为,看似是一片爱子心,实际上这种过度保护的爱是溺爱,是对孩子最深的伤害。以爱之名,残忍的切断了孩子自强自立的能力,剥夺了孩子独立成长的机会,让孩子永远也长不大。

无条件的爱,有条件的原则,才是给孩子最好的教育。

第五把刀:

打压,使孩子的自信崩溃

心理学上有一个概念是“原生自卑”,主要产生在孩童时期,而导致这种自卑感的主要原因就是家庭教育的不当。

而很多家长信奉的“打击教育”就是罪魁祸首之一。

很多家长喜欢说反话,明明希望孩子优秀,却恶毒的说孩子一辈子没出息,明明为孩子骄傲,却说孩子的成就不值一提。

有人说:“根本不存在打击式教育,打击就是打击,打击的目的可能包含了教育,但更多地体现出对子女的否定。

父母言不由衷的“打击”,不会让孩子知耻而后勇,只会打掉孩子的自信,打掉孩子的自尊心和底气。

第六把刀:

焦虑,使孩子的身心俱疲

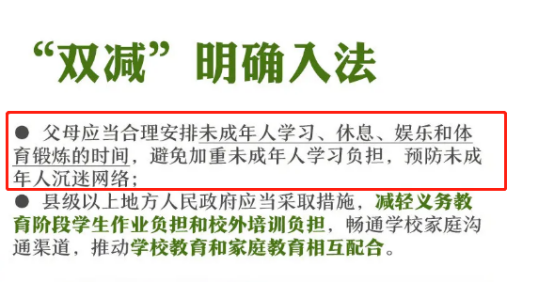

《家庭促进法》最重要的一点,就是将“双减”明确入法:

现在这个社会,家长都是焦虑的,孩子的成绩,永远赶不上家长的期待,家长的焦虑让自己成了一根紧绷的弦,也让孩子身心俱疲。

《无声告白》中有这样一段话:

“父母越是关注你,对你的期望越高,他们的关心像雪一样不断落到你身上,最终把你压垮。”

可教育不是这样的,正如《小舍得》原著的末尾,夏君山给南俪留的纸条中写的那样:

“每一个人都该有自由的灵魂个性,无畏,生命的想象,还有野性。”

教育应当有一颗平常心,既不低估孩子,也不要对孩子有过高期待。

第七把刀:

掌控,使孩子无法真正成长

很多家长总习惯去掌控孩子,利用自己的权威,去控制孩子的行为,打压孩子的天性,试图纠正孩子的一切,这不是爱的教化,而是爱的驯化。

可孩子不是宠物,也不是玩具,他们有自己独立的人格和思想,家长的控制和命令,要么会让孩子叛逆,要么会把孩子养成巨婴。

每个孩子优秀的人生,从来不是家长安排的,而是靠自己走出来的。

所以家长必须要克制自己过多的控制欲,该放手的时候舍得放手,才能让孩子得到真正的成长。

养孩子最好的姿势是,做顾问型的家长,而不是权威型的家长。

第八把刀:

失信,使孩子对父母失去信任

教育博士陈美玲曾说“不要对孩子撒谎,比如说答应孩子明天带他去公园踢球,怎么累都要去的。”

中国青少年研究中心曾在全国调查中发现:中小学生最不满意父母的12种行为中,“说话不算数”占43.6%,排在第一位。

孩子对父母的信任是与生俱来的,却不是永恒的,它需要经营,也许你认为只是无意间的玩笑或搪塞,但他们都会深深记得。

言而无信的父母,会很轻易地失去孩子的信任,更可怕的是,孩子都是模仿家长的言行长大的,失信的父母,也会养出失信的孩子。

第九把刀:

不睦,使孩子失去幸福的能力

美国心理学家曾经抽取了13000多个孩子,发现有76%的问题孩子来自于婚姻结构完整,但是充满矛盾的家庭。

跟踪记录发现,这些孩子成年后大部分工作不顺,还伴有吸毒、酗酒甚至犯罪行为,婚姻幸福的更是寥寥无几。

一个没有温度的家,就像钝刀割肉,摧毁的是孩子的安全感、认同感和归属感。

家庭治疗大师萨提亚曾说过:“你能送给孩子的最好的礼物,就是良好的婚姻关系。”

一个父母关系和睦的家庭,是孩子最大的幸运,有爱的家庭,是孩子最安全的港湾,也是孩子幸福的前提和安全感的来源。

第十把刀:

失德,使孩子的品性偏移

有人对10到15岁的孩子中做了一个小提问,问题是:在哪一个瞬间,你深深地嫌弃了自己的父母。

其中一个孩子的回答是:

我妈在包里找硬币,找到九角,然后乘公交车时,哗啦啦地投进去。落座后,对我说:你妈是不是特别机智!

我心里回答:你的尊严就值一毛钱。

教育孩子从来不是靠讲大道理,而是靠父母的以身作则,孩子的眼睛是雪亮的,他们的心是明镜的。

当懂事的孩子遇上不懂事的父母,在那一瞬间,父母的在孩子心里的威信就已经丧失。

当不懂事的孩子遇上不懂事的父母,那么更糟糕,低素质的父母,很难养出高素质的孩子。

白岩松曾经在采访中说:

“很多家长会把教育孩子的过错,怪罪在学校和老师身上,其实最需要反省的是家长自己。”

所以,当孩子出了问题,家长最应该反思,不要让自己的教育变成伤害孩子的刀!

|手机版|小黑屋|大阆中

( 蜀ICP备2020031798号 )

|手机版|小黑屋|大阆中

( 蜀ICP备2020031798号 )